ブログ

虫歯になりやすい子どもの特徴は?子どもの歯を守るための予防法も

こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。

「しっかり仕上げ歯磨きしているのに虫歯ができた」「どうしてうちの子だけ虫歯ができるの?」と、悩んでいる保護者の方もいらっしゃるでしょう。虫歯のなりやすさには、ブラッシングの有無だけでなく、歯質や生活習慣など様々な要因が関連しています。

今回は、虫歯のメカニズムや、なりやすい子どもの特徴、虫歯を放置するリスク、予防法などについて解説します。

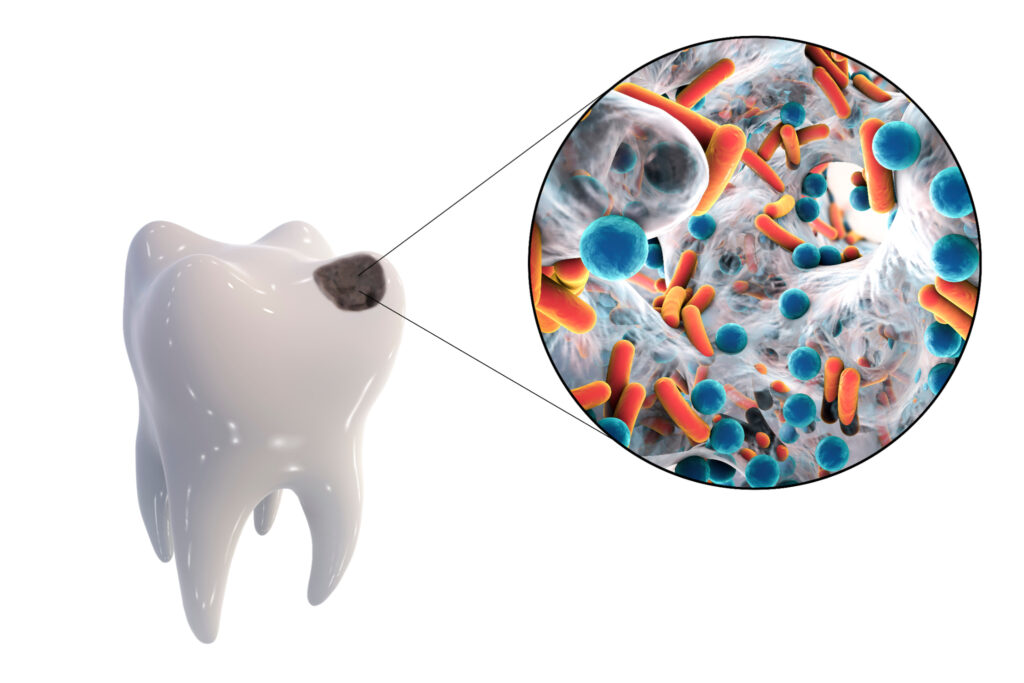

虫歯のメカニズム

虫歯はどのようにして発症するのでしょうか。ここからは、発症のメカニズムや進行段階について詳しくみていきましょう。

ミュータンス菌に感染する

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、虫歯の原因となる菌は存在しません。

しかし、周囲の大人とのスキンシップなどによって、唾液を介して感染が起こります。子どもの虫歯を予防するためには、周囲の人の口内環境を整えることも大切なのです。

原因菌が増殖する

ミュータンス菌は、糖分をエサとして増殖して、水に浸けにくいグルカンを作ります。グルカンは唾液で流されないため、他の細菌と合わさって細菌の塊である歯垢(プラーク)を形成します。

酸を産生する

ミュータンス菌はプラークの中で増殖しながら酸を作ります。口の中が酸性に傾くと、歯の表面が溶け始めるのです。

CO:歯の表面が溶かされる(脱灰)

表面のエナメル質が溶け始めると、白く濁ったような状態になります。これが初期虫歯の状態です。

この段階であれば、唾液の作用やフッ素塗布、ブラッシングなどで自然治癒が期待できます。

C1:エナメル質の虫歯

脱灰が進むと、エナメル質に穴が開きます。痛みなどの自覚症状はほとんどありませんが、ブラッシング等では修復しないため治療が必要です。

虫歯の箇所を削って、レジンで詰め物を施します。なお、乳歯や生えたばかりの永久歯はエナメル質が薄いため、虫歯になりやすく進行が早いという特徴があります。

C2:象牙質の虫歯

虫歯を放っておくと、エナメル質の下にある象牙質まで達します。この状態になると、冷たい物がしみることもありますが、目立った痛みを感じることは少ないでしょう。

C3:歯髄(神経)に達した虫歯

虫歯が歯の神経にまで達すると、強い痛みを感じるようになります。この段階にまで達すると、神経を取り除いて根管内を洗浄・消毒し、被せ物を施す根管治療を行う必要があります。

なお、乳歯の神経を抜いても、永久歯に影響を及ぼすことはありません。

C4:歯根だけ残った虫歯

虫歯が進行して歯の大部分が失われた状態では、根管治療を行っても回復は見込めないため、抜歯を検討することになるでしょう。乳歯の抜歯は永久歯の生え方に影響を与える可能性があるため、慎重に判断する必要があります。

虫歯になりやすい子どもの特徴は?

虫歯になりやすい子とそうでない子には、どのような違いがあるのでしょうか。ここからは、虫歯になりやすい子どもの特徴について解説します。

毎日の歯磨きを習慣化できていない

たとえミュータンス菌に感染していても、毎日の歯磨きを丁寧に行っていれば、ある程度虫歯を予防することは可能です。

しかし、お子さまがブラッシングを嫌がったり保護者の方が忙しかったりすることで、毎日の歯磨きや仕上げ磨きが習慣化できていない場合には、虫歯のリスクは高くなります。また、毎日しっかり磨いているつもりでも、磨き残しが多いというケースも考えられるでしょう。

ダラダラ食べ・飲みをしている

通常、私たちの唾液には、口の中を酸性から中性に戻す作用があります。そのため、初期段階であれば、唾液の作用によってエナメル質の修復(再石灰化)が期待できます。

しかし、ダラダラ食べやダラダラ飲みによって口の中で酸が出続けると、再石灰化が進まずに歯が溶かされ続けます。その結果、虫歯のリスクが高くなるでしょう。

口呼吸をしている

唾液には、口の中の食べカスや汚れを洗い流し、細菌の繁殖を防ぐ作用があります。口呼吸により口内が乾燥していると、唾液の作用が働きにくくなり虫歯のリスクが高まります。

乳歯が虫歯になったら放置してはいけない?

「乳歯はそのうち抜けるから、虫歯を放っておいても大丈夫」と考える保護者の方もいらっしゃるかもしれません。乳歯の虫歯を放っておくと、以下のようなトラブルを引き起こすことがあるため注意が必要です。

顎の発達に影響する

痛みを我慢して食事をすることで、噛むときに使う場所が偏ったり、よく噛まずに飲み込んだりすることがあります。あごの正常な発達は、バランスよく噛むことによって促されますので、虫歯を放っておくとあごの発達が進まず、歯並びに影響を及ぼすことが考えられるでしょう。

他の歯の虫歯リスクが高くなる

虫歯をそのままにしておくと、口内環境が悪くなり他の歯が虫歯になることも考えられます。また、その後に生えてくる永久歯が虫歯になるリスクも高まるでしょう。

永久歯の形成や萌出に影響を及ぼす

虫歯によって乳歯が早期に抜け落ちた場合、その後に生えるはずの乳歯が埋まったまま生えてこなくなることがあります。また、虫歯の影響により永久歯のエナメル質形成不全が引き起こされることもあります。

エナメル質形成不全を起こした永久歯は、その後虫歯になる可能性が高いため注意が必要です。

子どもの虫歯を予防する方法

子どもの虫歯を予防する方法は、以下の通りです。

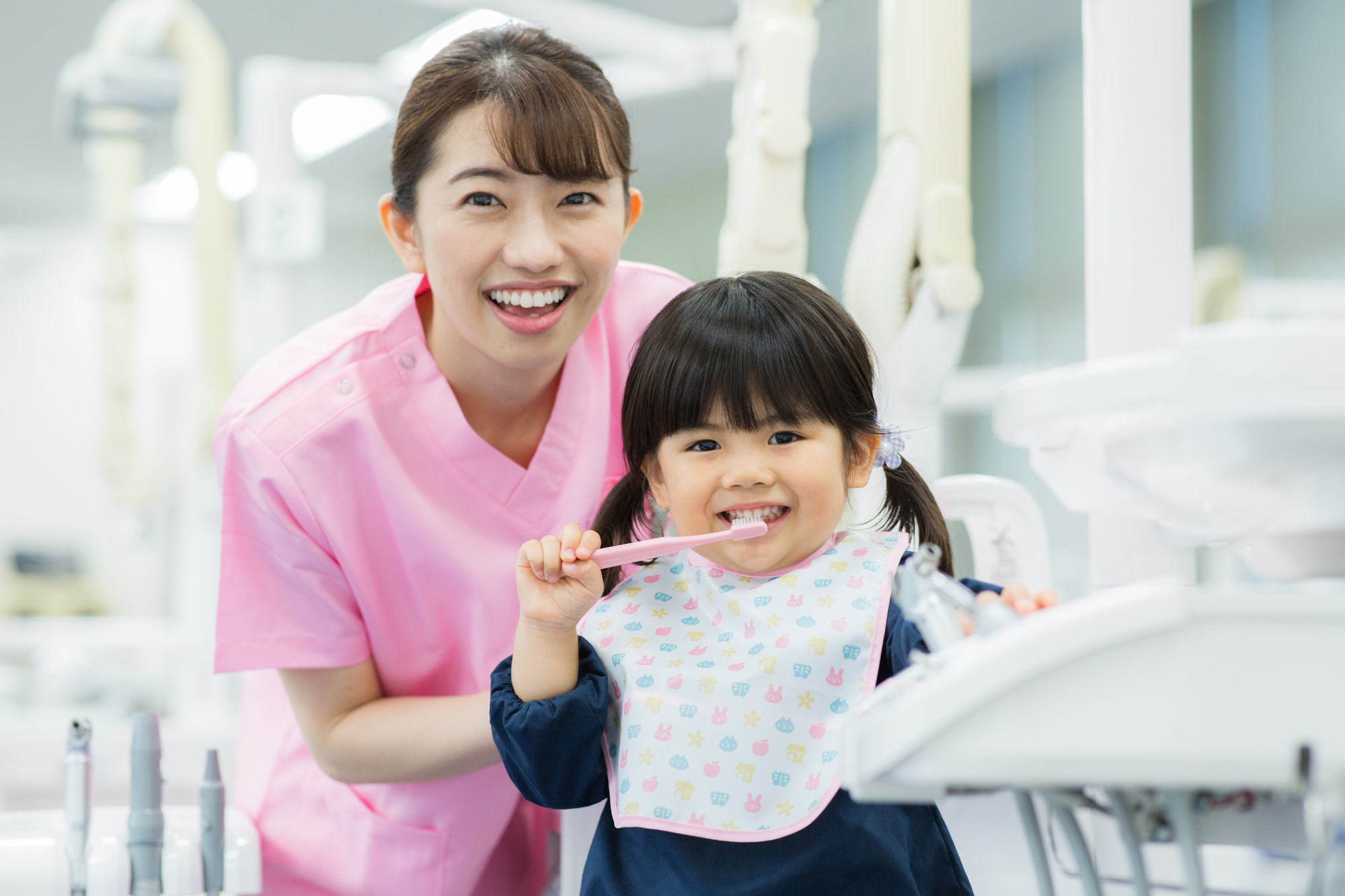

適切な方法で仕上げ磨きを行う

「小学生ともなれば自分で歯磨きができるはず」と考える保護者の方は多いかもしれませんが、12歳頃までは仕上げ磨きを行うことが大切です。適切な歯磨きの方法はお子さまの年齢や歯並びなどによって異なりますので、ブラッシング指導を受けるとよいでしょう。

ダラダラ食べ・飲みをやめる

ダラダラ食べやダラダラ飲みは、虫歯のリスクを高めます。間食をする際は時間を決めて、長くても30分以内で終わらせることが大切です。また、甘い食べ物や飲み物を摂った後には、必ず歯磨きをする習慣を身につけましょう。

外出先などでブラッシングができない場合には、水や麦茶などで口をゆすぐだけでも虫歯予防に役立ちます。

定期的にクリニックを受診する

子どもの虫歯を予防するためには、定期的にクリニックでチェックを受けることも重要です。定期検診では、虫歯や歯並びなどのチェックはもちろん、普段のブラッシングでは取り除けない汚れを丁寧に除去します。

また、適切なブラッシング方法の指導なども受けられるため、お口全体のトラブル防止につながるでしょう。

フッ素を塗布する

子どもの歯は、大人の歯に比べて歯質が柔らかく薄いという特徴があります。そのため、虫歯になりやすく、虫歯の進行が早いです。

フッ素には、再石灰化を促して歯質を強化したり虫歯菌の活動を弱めたりする効果がありますので虫歯予防に役立ちます。フッ素は市販のものもありますが、歯科医院で取り扱っている高濃度のものを使用するとより効果的です。

定期的にクリニックでフッ素塗布を受けておくとよいでしょう。

シーラントの処置を受ける

シーラントとは、虫歯になりやすい奥歯の溝を、あらかじめレジンで埋めて虫歯を予防する方法のことです。奥歯は歯ブラシが行き届きにくい箇所ですので、予防処置を行うことで虫歯の原因となる汚れや歯垢の付着を防止できるでしょう。

まとめ

乳歯や生えたばかりの永久歯はエナメル質が薄いため、虫歯になりやすく進行が早いといわれています。虫歯のリスクは、不十分なブラッシングやダラダラ食べ、口呼吸によっても高まります。

「どうしてうちの子は虫歯になりやすいの?」と疑問に感じている保護者の方は、お子さまの生活習慣を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。また、「乳歯は虫歯になってもそのうち抜けるから大丈夫」と考えている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、放置すれば、その後の発達に影響する可能性もありますので、早めに治療を受けることが大切です。歯科検診では、虫歯や歯並び、噛み合わせなどのチェックはもちろん、クリーニングやブラッシング指導も受けられます。

ぜひお子さまのお口の健康維持にお役立てください。

お子さまの歯を守りたいとお考えの方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からの虫歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。