こんにちは、直方市のらいふ歯科クリニックです。

今月(5月)の休診日のお知らせをします。

日曜日・祝日は完全に休診日となります。

日曜日・祝日以外では、2日(月)と21日(土)が休診日となっております。

お間違えの無いよう宜しくお願い致します。

ゴールデンウィークは、5/5(木)まで休診となります。

5/6(金)から通常診療となります。

こんにちは、直方市のらいふ歯科クリニックです。

今月(5月)の休診日のお知らせをします。

日曜日・祝日は完全に休診日となります。

日曜日・祝日以外では、2日(月)と21日(土)が休診日となっております。

お間違えの無いよう宜しくお願い致します。

ゴールデンウィークは、5/5(木)まで休診となります。

5/6(金)から通常診療となります。

こんにちは。院長の白川です。

4月18日は『よい歯の日』、

日本歯科医師会が

「いつまでも食事を楽しんでもらいたい」

という願いを込めて制定した記念日です。

『よい歯』を守るためには

毎日の歯みがきが不可欠ですが、

どんなに歯をみがいても

汚れの落ちにくい場所があります。

それが、「歯」と「歯ぐき」の間にある、

『歯周ポケット』と呼ばれる「みぞ」です。

「歯周ポケットという名前は聞いたことがある」

という方も多いと思いますが、

実は、歯周ポケットの存在は

「歯を失ってしまう前兆」でもあるのです。

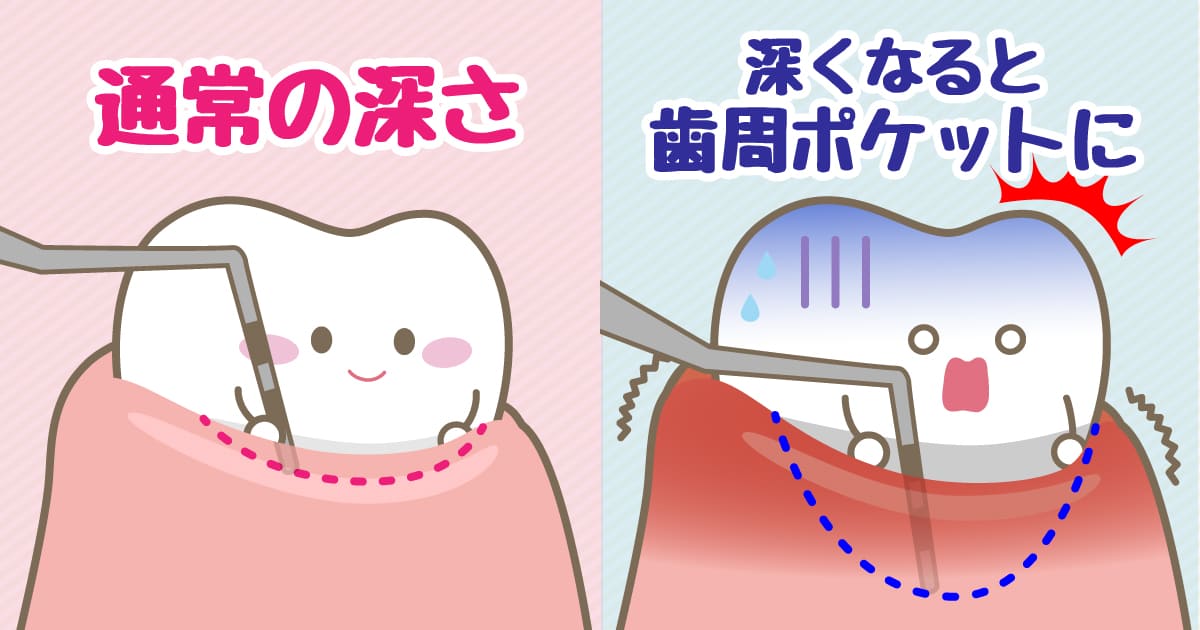

◆『歯周ポケット』って一体なに?

歯と歯ぐきの間は、一見すると隙間なく

ピッタリくっついているように見えます。

ところが、この境目には隙間があり

この「溝(みぞ)」を

『歯肉溝(しにくこう)』といいます。

通常、溝の深さは1mm程度しかありませんが、

ここにプラーク(歯垢)が溜まると、

歯周病菌が歯ぐきに炎症を引き起こし、

溝が深くなります。

この「深くなった溝」こそが

『歯周ポケット』の正体です。

そしてなんと、『歯周病』が悪化すると

ポケットの深さは1cmを超えることも。

ちょっと想像しただけでも怖いですね。

◆ポケットが深くなるだけじゃない!

歯周病菌は

ただ歯周ポケットを深くするだけ

ではありません。

同時に『歯石』を作りだし、

そこを隠れ家にしてどんどん繁殖していきます。

歯の表面はもちろん、

歯周ポケットの中にも「歯石」を作りだすのです。

その奥には歯ブラシも届かないため、

「細菌のすみか」となり、

恐ろしい数の細菌が繁殖します。

そしてなんと、

歯周病菌が出す毒素により

歯を支える骨が溶けはじめ、

やがて歯が抜けてしまうのです。

◆歯周ポケットを深くしないために

歯周ポケットが深くなるほど、

歯周病菌によって

歯を支える骨が溶かされるリスクが高くなります。

しかし、

歯ぐきの中に生息している歯周病菌は

普通に歯みがきをしても

なかなか取り除くことができません。

そこで必要になるのが、

歯科医院でのチェックと歯周病治療です。

歯科治療では歯の表面だけではなく、

専用の器具を使用して

ポケットが深い部分の歯石まで

しっかり取り除きます。

◆気づかないうちに「悪化」する…

実は、歯周病で最も恐ろしいのは、

目立った自覚症状がないまま

歯周ポケットがどんどん深くなることです。

気づいたときには

ポケットの深さが1cm以上!

ということも珍しくありません。

そこまで深くなる頃には、

すでに歯を支える骨も溶け始めています。

「歯ぐきが腫れてるかな?」

「ちょっと出血してるな…」

そんなときは、まず一度、

歯周病検査を受けてください。

ポケットが深くなる前にしっかり治療をして、

1本でも多くの歯を守りましょう。

らいふ歯科クリニック

〒822-0007 福岡県直方市下境2586-1

TEL:0949-29-3177

URL:https://lifedental.jp/

Googleマップ:https://g.page/life-dc?gm

こんにちは、直方市のらいふ歯科クリニックです。

来月(4月)の休診日のお知らせをします。

日曜日・祝日は完全に休診日となります。

日曜日・祝日以外では、13日(水)と30日(土)が休診日となっております。

お間違えの無いよう宜しくお願い致します。

まん延防止措置は解除されましたが、感染者数は減少傾向にはありますが、以前と比べると陽性者は多い状況が続いております。

待合室での混雑緩和の為、お車で待っていただく状況がまだ続きますが、みんなで乗り切っていきましょう!

こんにちは、らいふ歯科クリニックです。

今月の休診日をお知らせいたします。

日曜祝日以外は、9(水)・19(土)が休診日となっております。

お間違えの無いよう宜しくお願い致します。

こんにちは。院長の白川です。

3月は寒い冬から暖かな春へと変わる季節の変わり目。

そして、進学や就職といった

新しい環境に向けて準備が必要な時期でもあります。

この機会に心機一転、

身の回りのものを新しいものに交換して、

晴れやかな気分で春を迎えてみるのも

よいかもしれませんね!

さて、交換といえば、皆さんは

「歯ブラシを交換するタイミング」について

考えたことはありますか?

まだまだ使えるから大丈夫!

と思っていても、

実はお口を傷つける原因となる場合や、

細菌が溢れかえって不衛生な状態

になっていることもあります。

そこで今回は、

こうなってからじゃ遅い!

歯ブラシを交換すべきタイミング

についてお話させていただきます。

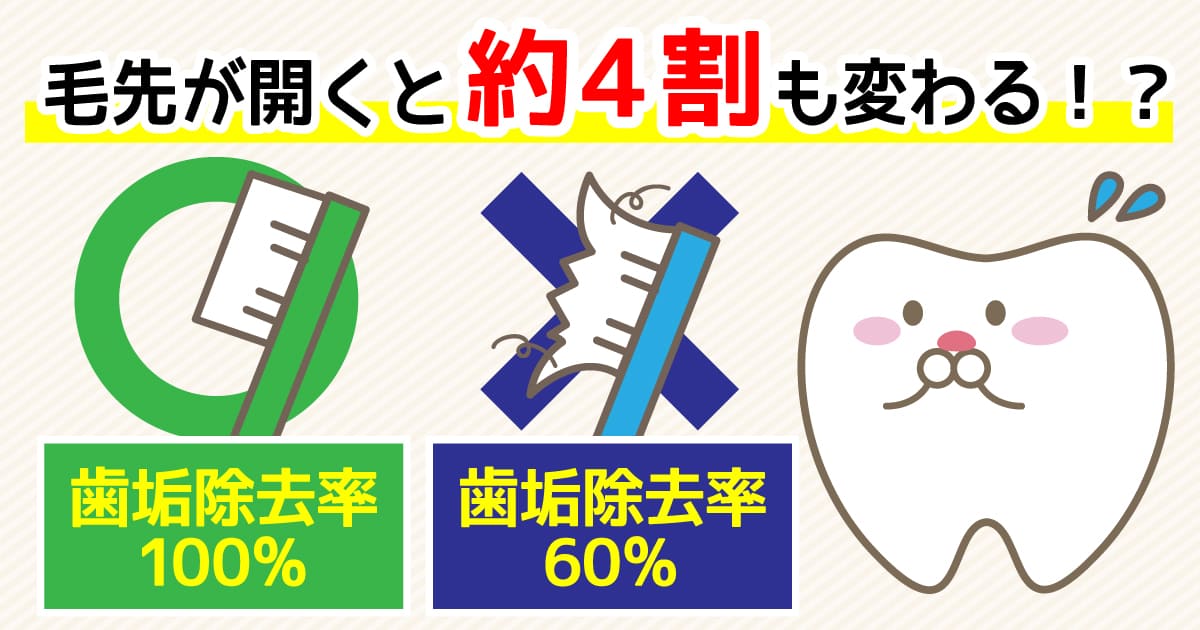

◆毛先が開いたら「使いすぎ」?

同じ歯ブラシを使い続けていたり、

強い力で磨いたりしていると

毛先が広がってしまうことがあります。

このような歯ブラシでは、せっかく歯を磨いても

汚れを十分に落とすことはできません。

というのも、毛先の整った

新品の歯ブラシでは除去できていた歯垢も、

毛先が開いてしまうと

約4割も除去率が下がってしまうのです。

しかも、

そのような歯ブラシで磨いていると、

開いた毛先が歯ぐきを傷つけ、

出血してしまうこともあります。

『歯ブラシの毛先が開いてしまったら』

早めに交換するようにしましょう!

◆見えない細菌がいっぱい…

毛先が開いていなくても○ヶ月で交換!

毛先が開いていなくても

交換すべきタイミングがあります。

それは最低でも、

『使い始めてから約1ヶ月経ったとき』です。

歯ブラシは使い続けているうちに、

目に見えなくても細菌が繁殖していきます。

3週間も使い続けると、

その細菌の数はおよそ100万個にも上る

といわれ、

なんとトイレの水の80倍に相当します。

そのような歯ブラシを使い続けていれば、

せっかくの歯みがきも

雑菌をこすりつけているようなもの。

むし歯や歯周病、口臭の原因に

なってしまうこともありますので、

たとえ見た目が綺麗でも、

1ヶ月も使ったら交換するのがおすすめです。

◆細菌の繁殖を抑えるためには?

歯ブラシに細菌を繁殖させないコツは、

使い終わったら

しっかりと乾燥させて、

清潔な場所に保管することです。

細菌は水分や湿度が高いと活性化し、

周囲の栄養分を取り込んで繁殖します。

そのため、

歯ブラシを濡れたまま保管すると、

細菌にとっては絶好のすみ家に

なってしまいます。

また、意外とやってしまいがちなのが

歯ブラシのキャップを

つけたままにしてしまうこと。

使ったあとにキャップをつけて保管すると、

なかなか乾燥せずに湿度の高い状態が続いてしまうので、

細菌が繁殖しやすい環境となってしまいます。

歯ブラシのキャップはしっかり乾燥させたあとに、

ポーチなどに入れて持ち運ぶ時に使いましょう。

歯ブラシを保管する際には

水分や湿度に気をつけたうえ、

置き場となるコップやスタンドを清潔に保つことで

細菌が繁殖しにくい環境を

作ることができるので、

ぜひ実践してみてください。

このように、「正しい使い方」と「保管」ができれば、

歯ブラシを長持ちさせることができますが、

いつまでも清潔に保つには限界があります。

もしも毛先が開いてしまったり、

使い始めて1ヶ月程経ったりしたら、

決してそのままにせずに

しっかりと歯ブラシを交換しましょう!

らいふ歯科クリニック

〒822-0007 福岡県直方市下境2586-1

TEL:0949-29-3177

URL:https://lifedental.jp/

Googleマップ:https://g.page/life-dc?gm

おはようございます。らいふ歯科クリニック院長の白川です。

現在、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない状況が続いております。日々ニュースで目にし、聞いていると思います。

安心してご来院いただくために、当院でも、感染対策を以前から行っておりましたが、さらなる感染対策強化を行ってまいります。

【現在の対策】

①院内に入ってからの検温・アルコール消毒

②診察台入退出時のアルコール消毒

③治療前のお口のうがい消毒

④待合室の椅子の数を減らして、椅子の間隔を広げる

⑤受付の飛沫防止パーテーションの設置

⑥自動釣銭機の導入(現金の手渡しの中止)

⑦待合室及び各診察室への空気清浄機の導入

【追加の対策】

①お車でご来院の方、付き添いの方には『呼び出しベル』をお渡ししますので、お車でお待ちいただきます。

②ご家族でのご来院の方は、出来る限り最小限の人数での来院をお願いいたします。

③矯正相談なども含めて、複数人数での診察室への入室・治療説明などの制限をさせていただきます。

④予約に空きがあった場合でも、1週間以上は治療の間隔を空けていただきます。

⑤治療終了後には、キッズスペースなどで遊ばずに速やかにお帰り下さい。

可能な限り、多人数・長時間を避け、密を回避する対策を行ってまいります。

ご不便をおかけしますが、安心してお越しいただける環境作り構築の為、ご協力頂けると幸いです。

おはようございます。らいふ歯科クリニックです。

今月の休診日のお知らせをします。

日曜日・祝日以外では、2/12(土)が休診日となっております。

お間違えの無いようにお願い致します。

こんにちは。院長の白川です。

2月といえば、受験シーズンの真っ只中。

受験を控えている学生さんや

保護者の皆さんにとっては、

まだまだ気の抜けない日々ですね。

試験は一発勝負。

本番で最大限の力を発揮するためにも、

健康管理はとても大切です。

規則正しい生活を心がけ、

ベストな状態で試験に臨みましょう!

さて、健康を維持する上では

栄養バランスの取れた食事が欠かせません。

そして、バランスの良い食事は身体だけでなく、

歯も丈夫にしてくれます。

そこで今回は、丈夫な歯を保つために

バランス良く取り入れていただきたい、

『歯に良い食べもの』をご紹介します。

◆歯を丈夫にする食べもの

「カルシウム」が骨を強くする

というのは有名な話ですが、

それは歯も同じ。

歯の表面は食事のたびに

むし歯の原因菌によって

少しずつ溶かされています。

その際に、歯に含まれていたカルシウムも

溶け出してしまうのですが、

だ液などの働きによって、

溶けた歯は修復されます。

これを『再石灰化 (さいせっかいか)』といい、

カルシウムが不足してしまうと

再石灰化が上手くいかないため

歯が弱って、

むし歯にもなりやすくなってしまいます。

そんな、歯を丈夫にするカルシウムは、

・ひじき

・小魚

・昆布

・わかめ

・海苔

・牛乳

・チーズ

といった、魚介類や海藻類、

乳製品などに含まれています。

特に積極的にカルシウムを

摂取していただきたいのは妊娠中のお母さんです。

お腹の中の赤ちゃんは生まれる前から、

乳歯の芽と呼ばれる

「歯胚(しはい)」 を作りはじめています。

そして、中学生くらいのお子さんも

生えはじめた永久歯を

丈夫にしていくために、

カルシウムは必要不可欠です。

ただし、

単純にカルシウムを多く摂取したからといって

歯が強くなるわけではありません。

というのも、

カルシウムは吸収率の低い栄養素で、

せっかく摂取しても、

そのほとんどは体内に取り込まれません。

しかし、

「ビタミンD」を

一緒に摂れば話は別!

摂取したカルシウムの吸収を促進し、

骨まで運ぶ働きをもっています。

ちなみに、ビタミン Dを含む食品は

魚類やきのこ類で、

・カツオ

・きくらげ

などに含まれています。

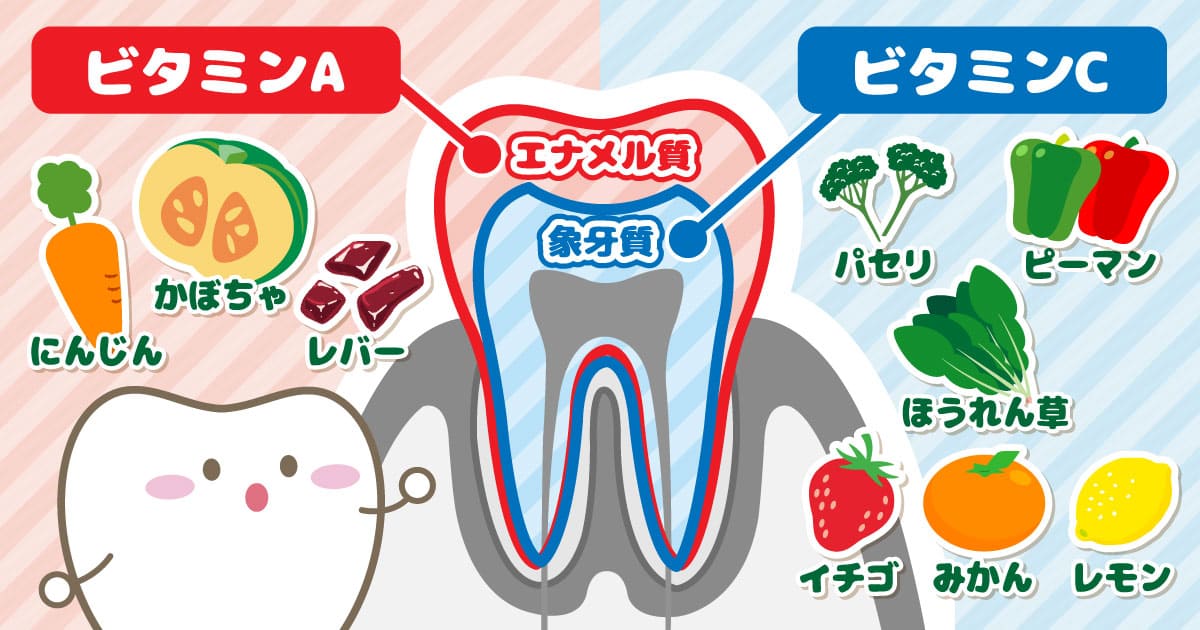

さらに、

歯の表面を丈夫にするために

必要な栄養素がもうひとつ。

それが「ビタミンA」です。

ビタミンAは

・にんじん

・かぼちゃ

・レバー

などに多く含まれ、歯の表面を覆う

「エナメル質」という組織を強くしてくれます。

そして最後にご紹介するのが

「ビタミンC」

ビタミンCはエナメル質の下にある

「象牙質」という組織を強くします。

象牙質は歯のほとんどを構成する

いわば歯の主成分。

・パセリ

・ピーマン

・ほうれん草

・イチゴ

・みかん

・レモン

などに含まれているので、

これらもしっかりと摂るようにしてくださいね。

◆歯を掃除してくれる食べもの

「丈夫な歯をつくる」以外にも、

歯にとって良い食べものがあります。

それは、

繊維質を多く含む野菜や果物。

例えば、

・レタス

・セロリ

・ごぼう

といった食材ですが、

このような食べものは

飲み込むまでに何度も噛むことになり、

その際に

歯の表面や粘膜についた

汚れをこすり取ってくれます。

また、噛む回数が増えると

だ液もたくさん出ます。

だ液には

口の中の汚れや細菌を洗い流す作用もあり、

口腔内を清潔に保つには欠かせない存在です。

◆「食事」も「ケア」もバランスよく

「歯に良い食べもの」は今回ご紹介したように

たくさんありますが、

食事だけでは歯を守れません。

むし歯や歯周病の予防には

ご自宅での適切なケアと、

歯科医院での

定期検診が効果的です。

いくら歯科医の治療や検診を受けても、

「ご自身で行うセルフケア」

を怠ってしまうと、

歯は弱り、さまざまな疾患を

引き起こしてしまうことに。

食事もケアも好き嫌いせず、

「バランスよく」を心がけてくださいね!

らいふ歯科クリニック

〒822-0007 福岡県直方市下境2586-1

TEL:0949-29-3177

URL:https://lifedental.jp/

Googleマップ:https://g.page/life-dc?gm

あけましておめでとうございます。院長の白川です。

お正月休みも終わり、

すでに学校やお仕事といった

日常生活に戻りはじめた方も多いかと思いますが

たくさん休んで、たくさん食べ、

元気になった体で

この一年を健康に過ごしましょう!

さて、そんなお正月といえば、

皆さんのご家庭で「おせち料理」はご用意されましたか?

おせち料理に使われる食材には、

それぞれに「おめでたい意味」や、

「縁起をかついだ長寿の願い」などが込められており、

昔から多くの人々が

健康に長生きできるように願っていた

というのがよくわかりますね。

ところで、

そんな「身体の寿命」とは別に、

「歯」には「歯の寿命」がある

というのはご存じでしょうか。

実は、私たち人間は

80歳を迎えるまでに

たくさんの歯を失ってしまうため、

生涯自分の歯だけで食事を楽しめる人は

ごくわずかなのです。

そこで今回は、

そんな「歯の寿命」と、

それを延ばすための方法について

ご紹介させていただきます。

◆歯を○○歳まで長生きさせよう!

歯の寿命は人間の寿命よりも短く、

皆さんの年齢や健康状態に関わらず

歯が抜け始めてしまう可能性はゼロではありません。

しかも、歯の本数が減ってしまうと、

日々の食生活はもちろん、

コミュニケーションや

運動能力にも影響が及ぶなど、

身体にも様々な悪影響があらわれはじめます。

つまり、

歯の有無は全身の健康に関係するため、

皆さんの健康・寿命と

歯の健康・寿命は

異なるようで密接な繋がりがある

ということなのです。

このことから、

厚生労働省と日本歯科医師会は

とある目標を提唱しています。

ずばり、その目標とは

80歳まで20本の歯を残すこと

=8020(ハチマルニイマル)運動です!

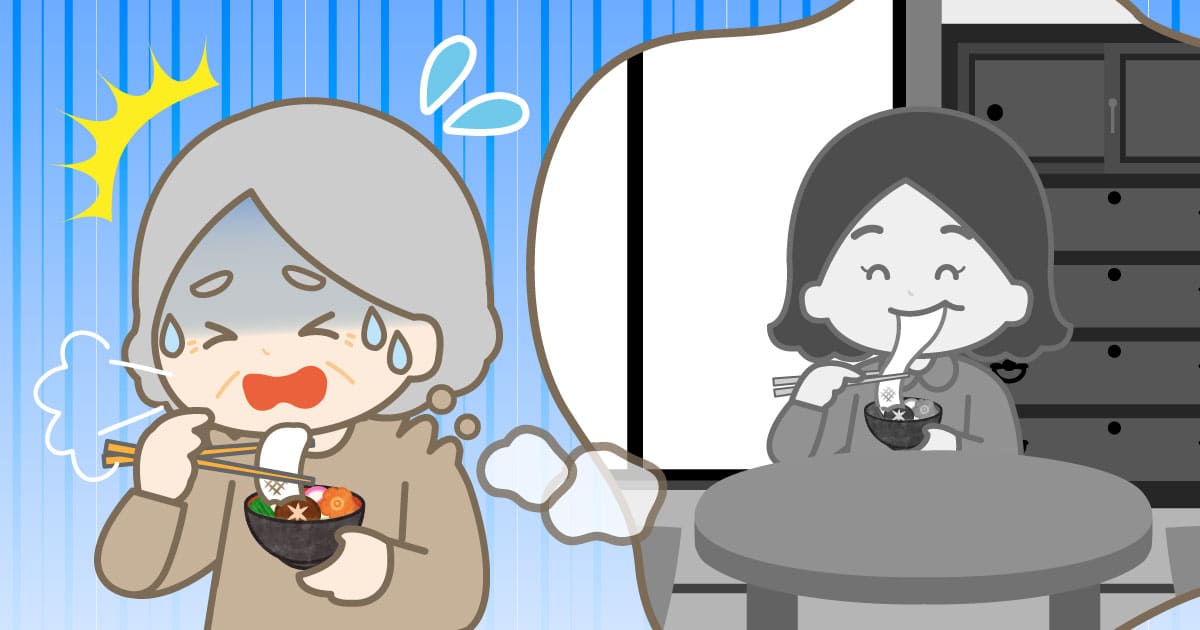

◆「歯」が減れば「食べられるもの」も減る

私たちは日頃、

お肉やお餅のように歯ごたえのあるものや、

おせんべいのような硬いものなど、

実に様々な食べ物を口にします。

しかし、歯の本数が減ってしまうと

それらをうまく噛み砕けなくなってしまうため、

食べものが喉に詰まる原因になることも。

そう、これまで

「おいしく食べられた料理」が一転して、

「命を脅かす危険な食べもの」に

変わってしまうのです。

◆豊かな人生は健康なお口から

日本人の平均寿命は

男女ともに80歳を超えるようになり、

これからも延び続けることが予想されています。

しかし、せっかく寿命が延びても、

その時間を豊かに過ごせなくては

もったいないと思いませんか?

つまり、身体だけではなく

歯をより多く残し、

お口の健康を保つことが

重要になってきます。

それには歯の喪失の原因…

「むし歯」や「歯周病」などの

予防・早期発見・早期治療が

必要不可欠です。

特に歯周病は、

別名「沈黙の病」と呼ばれるほど、

自覚症状の乏しい病気。

気づいた頃には重症化していることも

少なくありません。

そのためにも定期検診は欠かさずに、

何か気になることがあれば

すぐに相談するようにしましょう。

皆さまの歯と健康を守るために、

常に最善の診療を心がけて参りますので

2022年もどうぞよろしくお願いいたします!

らいふ歯科クリニック

〒822-0007 福岡県直方市下境2586-1

TEL:0949-29-3177

URL:https://lifedental.jp/

Googleマップ:https://g.page/life-dc?gm

こんにちは、らいふ歯科クリニックです。

今年も残り20日ほどになっております。

急な冷え込みによる体調管理には十分に気を付けてください。

年末の診療は、12/28(火)の午前中までとなっております。

年末年始のお休みは12/29(水)~1/4(火)までとなっております。

1/5(水)~通常診療となります。

お間違えの無いようお願いいたします。