ブログ

歯ぐきの健康を守る!歯周病を予防する方法を解説!

こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。

歯ぐきの腫れや出血は、歯周病の初期症状かもしれません。歯周病は自覚症状が少ないまま進行し、放置すると歯を失う原因にもなる厄介な病気です。

しかし、日頃のセルフケアと生活習慣の見直しによって、発症や進行を防ぐことは十分可能です。大切なのは、正しい知識を持ち、毎日のケアを継続することです。

今回は、歯ぐきの健康を維持するための歯周病の予防法についてわかりやすく解説します。

歯周病の原因とは

歯周病は、歯を支える組織が炎症を起こし、進行すると歯ぐきだけでなく歯槽骨(しそうこつ)と呼ばれる骨までもが破壊される病気です。歯周病の発症と進行には複数の要因が関与していますが、主に次のような原因が挙げられます。

歯垢(プラーク)の蓄積

最も直接的な原因は、歯の表面や歯ぐきの境目に付着する歯垢(プラーク)です。プラークは食べかすや唾液中の成分をもとに形成される細菌のかたまりであり、時間の経過とともに硬化して歯石になります。

これらの細菌が出す毒素が歯ぐきに炎症を引き起こし、進行すると歯周ポケットが深くなっていきます。ポケット内にさらに細菌がたまることで悪循環が生まれ、症状が悪化します。

生活習慣やセルフケアの不足

正しい方法で歯磨きができていないと、歯垢を十分に除去できず、細菌が増殖しやすくなります。また、食後すぐに歯を磨かない習慣や、甘いものを頻繁に摂る食生活も、歯周病のリスクを高める要因です。

加えて、喫煙習慣があると歯ぐきの血流が悪くなり、免疫力が低下することが知られています。さらに、ビタミンやミネラルの摂取不足も、歯ぐきの健康維持に影響を及ぼします。

全身の健康状態

歯周病は口腔内だけの問題ではなく、全身の健康とも深く関係しています。特に糖尿病になると免疫力が下がり、歯周病が進行しやすくなります。

逆に、歯周病になると血糖値のコントロールがさらに難しくなるという相互関係も報告されています。そのほか、ストレスや睡眠不足、免疫機能の低下なども、歯周病の悪化を招く要因となります。

噛み合わせや歯並び

歯並びが悪かったり、噛み合わせに偏りがあったりすると、一部の歯に過剰な負担がかかります。そうした部位は清掃が行き届きにくく、プラークがたまりやすいため、局所的に炎症が生じやすくなります。

結果として、特定の歯だけがぐらついたり、歯ぐきが下がったりすることがあるのです。歯周病の進行を防ぐためには、歯並びや噛み合わせの改善も重要な要素といえます。

歯周病の早期発見と予防が重要な理由

以下に、歯周病の早期発見と予防が重要な理由について解説します。

自覚症状が出にくい

歯周病は、歯ぐきが腫れる、出血するといった症状があっても、強い痛みを伴わないことが多く、つい見過ごされがちです。日常生活に支障がないために「大丈夫だろう」と判断されることも多いのですが、知らぬ間に歯周ポケットが深くなり、歯槽骨の吸収が進んでいることもあります。

こうした進行を防ぐためには、定期的に歯科検診を受け、わずかな変化でも見逃さないことが重要です。

特に、初期の歯肉炎や軽度の歯周炎の段階で発見できれば、セルフケアの改善や歯科医院でのクリーニングによって健康な状態へ戻せる可能性があります。重症化する前に手を打つことが、歯を残すことにつながります。

歯を失うリスクが高まる

歯周病が進行すると、歯ぐきだけでなく歯槽骨にもダメージが及びます。一度吸収された骨は元に戻すことができず、結果的に歯の支えが失われて抜歯が必要になるケースもあります。

日本では、成人が歯を失う最も大きな原因が歯周病とされており、中高年以降になるとそのリスクはさらに高まります。

抜歯に至る前に対策を取ることが、長期的な口腔の健康維持につながります。自分の歯で噛めるということは、栄養摂取や発音、表情にも関係する大切な要素であり、生活の質を大きく左右します。

だからこそ、歯周病を予防することは単なる口のケアにとどまらず、全身の健康を守る行動といえます。

歯周病を予防する方法

歯周病は日々のケアや生活習慣を見直すことで予防が可能です。ここでは、歯周病を予防するために大切なポイントについて詳しく解説します。

正しい歯磨きを習慣づける

歯周病予防の基本は、毎日の歯磨きです。

ただし、ただ磨くだけでは不十分で、正しい方法で丁寧に行うことが重要です。特に意識すべきなのは、歯と歯ぐきの境目の汚れをしっかり落とすことです。

歯ブラシは毛先が柔らかく小回りの利くタイプのものを選びましょう。歯ぐきに沿って小刻みに動かすことでプラークを除去しやすくなります。力任せに磨くと歯ぐきを傷つける可能性があるため、やさしい力で丁寧に行うことがポイントです。

また、1日2〜3回の歯磨きが理想的とされており、特に就寝前にはしっかりと歯磨きを行うことが重要です。睡眠中は唾液の分泌量が減り、細菌が繁殖しやすい状態になるため、寝る前にしっかりと口腔内を清潔にしておくことで、歯周病になるリスクを抑えられます。

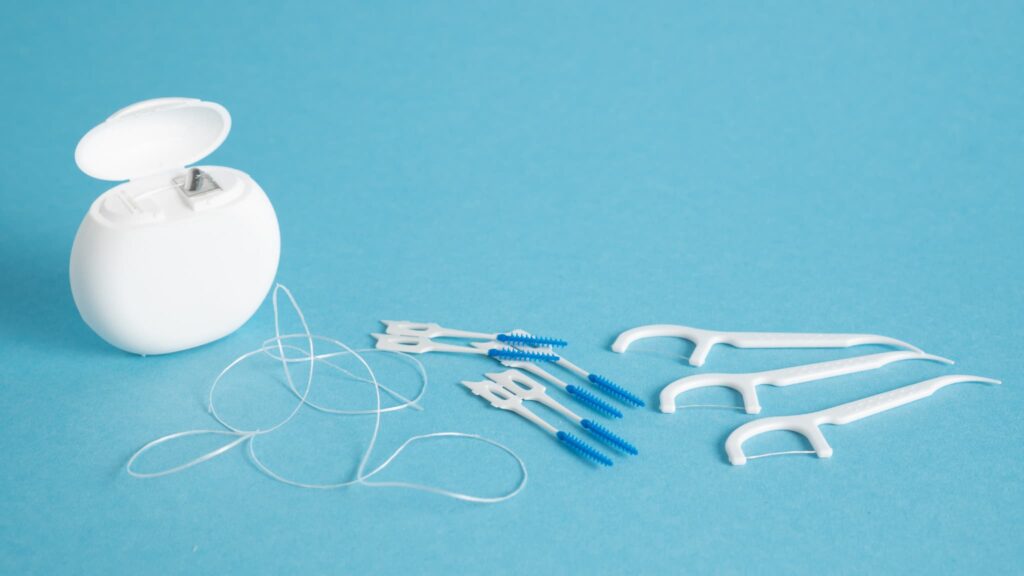

歯間清掃も忘れずに行う

歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れを完全に取り除くことはできません。そのため、デンタルフロスや歯間ブラシの使用が不可欠です。特に歯間部は歯垢がたまりやすく、歯周病の温床になりやすい場所でもあります。

毎日のケアにフロスや歯間ブラシを取り入れることで、磨き残しを減らすことができ、歯ぐきの炎症を防ぐことにつながります。使い慣れるまでは難しく感じるかもしれませんが、継続することで効果を実感できるでしょう。

定期的に歯科医院でメンテナンスを受ける

歯周病を予防するためには、歯科医院での定期的なメンテナンスも欠かせません。

自宅でのケアだけでは除去しきれないプラークや歯石を取り除くためには、プロによるクリーニングが必要です。3か月から半年に1回の頻度で歯科医院を受診して、口腔内の状態のチェックや歯のクリーニングを受けることで、歯周病の早期発見と予防につながります。

また、歯科医師や歯科衛生士によるブラッシング指導を通して、自分に合った磨き方やケア方法を学ぶことができます。自分では磨けているつもりでも、磨き残しがあることは珍しくないため、プロの目で定期的に確認してもらうと安心でしょう。

食生活を見直す

食事の内容も歯周病予防に大きく関係しています。

糖分の多い食事は細菌の栄養源となり、プラークの形成を助長するため、甘いものの摂取はできるだけ控えることが望ましいです。また、ビタミンCは歯ぐきの健康を保つために必要な栄養素であり、不足すると歯ぐきが弱くなりやすいため、意識して取り入れることが大切です。

よく噛んで食べることも歯ぐきへの適度な刺激になり、血流を促進する効果があります。柔らかいものばかりを食べていると、歯ぐきが弱くなりやすいため、食感のある食品も意識的に取り入れるようにしましょう。

喫煙を控える

喫煙は歯周病の発症・進行に大きく関与するリスク要因のひとつです。

たばこに含まれる有害物質は歯ぐきの血流を悪化させ、免疫力の低下を招くことで、細菌に対する抵抗力が落ちます。さらに、喫煙者は炎症が起きていても出血しにくく、自覚症状が乏しいため、歯周病の発見が遅れがちになります。

禁煙することで血流や免疫機能が改善され、歯ぐきの回復力が高まることが期待できます。歯周病予防のためにも禁煙を検討する価値は十分にあるのです。

ストレス管理と全身の健康にも配慮する

ストレスは免疫力を低下させる要因のひとつであり、歯周病の悪化とも関係があります。精神的な負担が大きいと、体の防御機能が働きにくくなり、歯周組織が炎症を起こしやすくなるため、適度な休息やリフレッシュを意識することも大切です。

また、糖尿病は歯周病との関連が深いことが知られています。全身の健康状態を整えることが、歯ぐきの健康維持にも直結します。

まとめ

歯周病は自覚症状が少ないまま進行し、気づいたときには重症化していることもあります。

しかし、日々の適切なケアと生活習慣の見直しにより予防が可能です。

予防の基本は、正しい歯磨きと歯間清掃を毎日欠かさず行うこと、そして歯科医院での定期的なクリーニングと検診を受けることです。さらに、食生活の見直しや禁煙、ストレス管理も歯ぐきの健康維持に大きく関わります。

これらを継続することで、歯周病を防ぎ、将来にわたって自分の歯を守ることができます。

歯周病の症状にお悩みの方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からの虫歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。