こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。

八重歯があると、磨き残しが多くなることで虫歯や歯周病のリスクを高め、歯の寿命を縮めてしまうかもしれません。大人になってからでも遅くはないため、矯正治療を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事では、大人になってからの八重歯の矯正治療の方法や費用について解説します。

八重歯とは

八重歯とは、歯列から大きく外れて唇側に飛び出している歯のことです。不正咬合の中の叢生の一種で、歯並びのお悩みの中でも多いとされています。前から3番目の歯(犬歯)が飛び出すことが多く、日本ではあどけない印象を与え可愛らしいと思われる場面もあります。

しかし、海外では歯並びが悪いことで印象を下げ、就職活動に悪影響を及ぼすケースもあります。また、機能的な問題も抱えやすいため、大人になってからでも矯正治療を検討するのがよいでしょう。

八重歯になる原因

八重歯になる主な原因は、以下の4つです。

顎が小さい

顎が小さく歯が並びきらなければ、八重歯になる可能性が高くなります。顎のサイズは、遺伝による影響や、食生活・生活習慣によって決まります。

柔らかい食べ物ばかり食べていた場合や、おしゃぶりや指しゃぶりを長く続けていた場合など、お口周りの筋肉が正しく使われていないと、顎の成長を阻害することがあります。

歯が大きい

遺伝的な要因の1つに、歯のサイズが挙げられます。特に、顎のサイズに比べて歯のサイズが大きすぎる場合、歯と歯の重なりが大きくなり八重歯になることがあります。

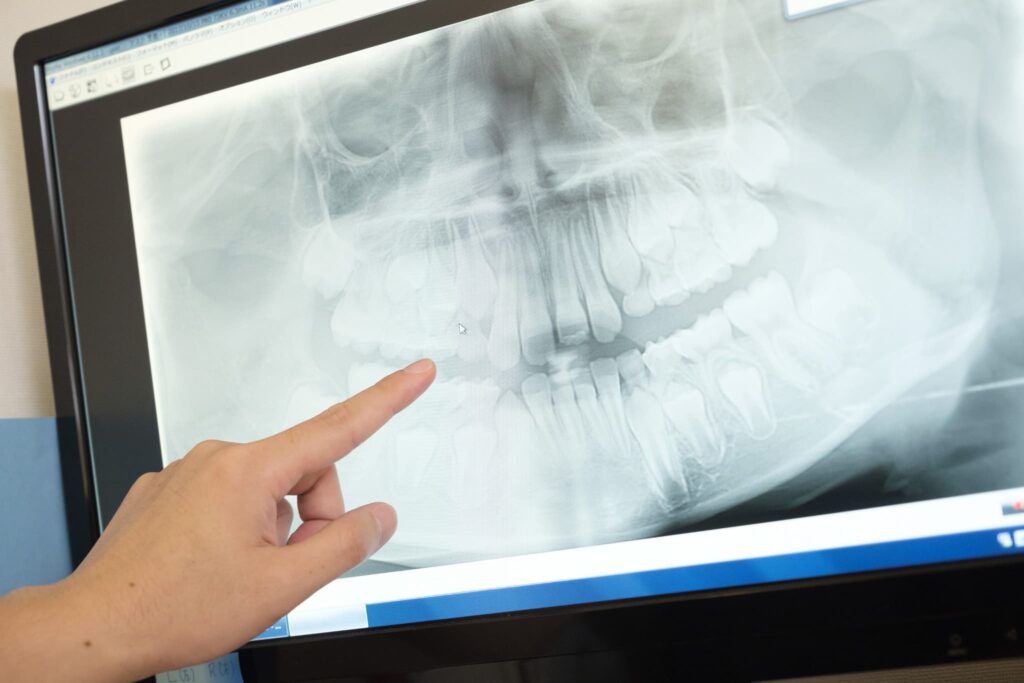

過剰歯がある

歯は乳歯で20本、永久歯で28本(親知らずを含むと32本)ですが、これよりも多く生えている歯を過剰歯といいます。過剰歯は本来生えない歯であり、その歯が生えるためのスペースが足りなくなることが多いです。

特に、前歯のあたりに過剰歯が埋伏している場合は、前歯の生えるスペースがなくなり、八重歯になる可能性が高まります。

生え変わりの時期が適切でなかった

幼少期の虫歯の影響により、本来の生え変わりの時期よりも早い時期に乳歯の奥歯を抜歯することがあります。この影響により、全体の歯並びが悪化し、八重歯になることがあります。

また、生え変わりの時期が適切でなかったことも原因の1つです。

生え変わりの時期が早すぎる、永久歯が生えてくるのが遅いなどの場合、適切な場所に永久歯が生えず歯が外側に飛び出すことがあります。

八重歯を放置するリスク

見た目が気にならないからと八重歯を放置していると、お口の中だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。

虫歯や歯周病のリスクを高める

八重歯を含めた叢生は、大部分の歯と歯が重なっていることで磨き残しが多くなります。そのため、虫歯や歯周病のリスクを高め、将来的に歯を失う可能性が高くなるでしょう。

また、口腔内が不衛生になることで、口臭が発生・悪化する方も多いです。

見た目にコンプレックスを抱える

八重歯により、上の前歯の見た目が悪くなるため、コンプレックスを抱える方も少なくありません。大きく口を開けた時や人前に立つ場面で、手で口元を隠したり俯くようになったり、心身に悪影響を与えることがあります。

奥歯の寿命を縮める

八重歯が唇側に飛び出していると、正常に噛み合わなくなります。これにより、奥歯にばかり負担がかかり、奥歯の擦り減りを悪化させることがあります。

悪い噛み合わせを放置していると、奥歯の欠け・割れにつながり、知覚過敏や痛みなどの症状が出ることがあります。さらに、早い時期に歯を失う可能性もあるため、見た目だけでなく噛み合わせを整えることも大切です。

口内を傷つけやすい

犬歯の場合、先端がとがっているため、唇の内側を傷つけて頻繁に出血することがあります。頻繁に粘膜が傷つくことで、口内炎ができるケースもあるでしょう。

全身の健康に影響を及ぼす

八重歯により噛み合わせが悪くなると、歯だけでなく顎関節にも負担がかかります。顎関節症を発症すると、口が開きにくい、口を開けると痛いなどの症状が出ることがあります。

さらに、顎関節からつながる筋肉にも負担がかかり、頭痛や肩こり、めまい、倦怠感などの症状を引き起こす場合もあるでしょう。

大人になってからでも八重歯の矯正はできる?

大人になってからでも、矯正治療により八重歯を治すことは可能です。矯正治療で歯並びを整えることで、八重歯を歯列に収めます。

大人の八重歯を矯正する際の注意点

矯正治療で八重歯を治す際には、以下の3つの注意点があります。

部分矯正では対応できないことが多い

軽度の八重歯の場合、前歯だけを治す部分矯正でも治療が可能です。部分矯正で治療できれば、治療にかかる期間・費用が抑えられるでしょう。

ただし、八重歯の原因は全体的にスペースが足りないことが多いです。そのため、全体矯正で歯を全体的に動かし、歯並び・噛み合わせを整える必要があります。

部分矯正を希望しても、お口の状態によっては全体矯正が必要になることを理解しておきましょう。

抜歯が必要になることが多い

矯正治療では、スペースが足りない場合にIPR(歯を削る処置)、もしくは抜歯が必要になります。

IPRは健康な歯を削らなくてはいけないものの、歯を抜くことが避けられるのがメリットです。また、歯を削る量はわずかであるため、歯に悪影響を及ぼすことも基本的にはありません。

しかし、八重歯の場合、必要となるスペースが多いです。そのため、抜歯を検討するケースが少なくありません。抜歯は痛みや出血が生じる上、歯の本数が少なくなるため抜歯を避けたいと考える方は少なくありません。

特に、重度の八重歯の治療においては、抜歯することで効率的に歯並びが整えられるのがメリットです。歯科医師とよく話し合い、ご自身に合った治療法を選択することが大切です。

八重歯は抜けないことがある

矯正治療は、約1~3年と長期に及ぶことが多いです。短期間で治療を終えたいと考える方は少なくありません。大人になってから矯正治療始める場合「原因となる八重歯自体を抜けば、すぐに解決するのでは?」と疑問を持つかもしれません。

しかし、八重歯を抜歯することはできないケースもあります。特に、犬歯が歯列から突出している場合、犬歯の抜歯は避けるのが一般的です。犬歯は、全体の噛み合わせをガイドする大切な役割を担っているからです。

本来、犬歯は他の歯よりも先に噛み合います。これにより、奥歯が深く噛み合いすぎることを防ぎ、全体の歯を守っているのです。犬歯を抜いてしまうと、他の歯の寿命を縮める可能性があるため、基本的には抜歯を避けます。

八重歯を矯正する方法

八重歯の治療法は、以下の2つです。

ワイヤー矯正

ワイヤー矯正とは、歯の表面にブラケットを接着し、そこにワイヤーを通す方法です。最も歴史のある矯正治療で豊富な症例数を誇り、一般的な歯科診療所から大学病院まで行われます。

そのため、幅広い歯並びに対応できます。軽度の八重歯から抜歯が必要な難症例まで治療できるのがメリットです。

ただし、固定式の装置を使用するため、装置の取り外しはできません。口元の金属が目立つことがありますが、気になる場合は白や透明の装置を選択するのがよいでしょう。

また、食事の際に食べかすが詰まりやすく、歯磨きも難しいです。虫歯や歯周病、口臭のリスクが高まるため、矯正治療中はこまめなケアが欠かせません。

マウスピース矯正

マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを使用した矯正治療のことです。透明なマウスピースを使用するため、口元が目立つことはありません。

また、装置を交換しながらゆっくり歯を動かすため、違和感や痛みが出ることは少ないです。装置は取り外しもできるため、清掃がしやすく、虫歯や歯周病のリスクも低いこともメリットです。

ただし、対応できる歯並びに制限があるため、お口の状態によっては治療できないことがあります。特に、重度の八重歯や抜歯が必要な症例の場合、マウスピース矯正とワイヤー矯正を併用することもあるでしょう。

八重歯を矯正する場合にかかる費用

八重歯の治療にかかる費用は、矯正治療の方法や治療する範囲によって異なります。

- ワイヤー矯正:約30~170万円

- マウスピース矯正:約10~100万円

ワイヤー矯正で治療を行う場合、部分矯正で約30~60万円、全体矯正で約60~170万円が相場です。装置の素材や矯正方法を自分好みにカスタマイズできるため、費用に幅があります。

目立ちにくい装置や裏側矯正、ハーフリンガル矯正を選ぶと、表側矯正よりも費用が高くなるでしょう。

マウスピース矯正の費用は、部分矯正で約10~50万円、全体矯正で約60~100万円が相場です。お口の状態によってはワイヤー矯正を併用することもあるため、この費用よりも高くなる場合があるでしょう。

まとめ

大人になってからでも、矯正治療によって八重歯を治すことは可能です。放置していると、虫歯や歯周病のリスクを高め、歯を早期に失うかもしれません。

また、健康にも影響を与え、頭痛や肩こり、耳鳴りなど全身の不調を引き起こすこともあります。お口や全身の健康を守るためにも、早めに治療を開始しましょう。

八重歯の矯正を検討されている方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からの虫歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。